Es ist Zeit für eine echte Transformation auf der Schiene. Ein wachsender Mobilitätsbedarf steht einem geschrumpften, alternden Netz, einem Investitionsstau sowie einem demografisch bedingten Personalrückgang entgegen. Die gute Nachricht? Die Investitionsbereitschaft der Bunderegierung steigt und die Bahnindustrie steht mit erprobten und innovativen technischen Lösungen in den Startlöchern.

Die Branche hat sich stärker aufeinander zubewegt und Prozesse so weiterentwickelt, dass die Industrie für die anstehenden Großprojekte hochskalieren kann. Jetzt braucht es einen entsprechenden Rahmen für die beschleunigte Umsetzung.

Modernisierung braucht Tempo

Planungssicherheit ist ein entscheidender Hebel. Wer langjährige Schienenprojekte erfolgreich stemmen will, muss vorausplanen können. Damit die Industrie Personal einstellen und notwendiges Gerät beschaffen kann, braucht sie verlässliche Finanzierungszusagen über Legislaturperioden und Haushaltsjahre hinweg. Dabei muss auch der Weg des Geldes vom Bundeshaushalt in die Praxis simpler und kürzer werden. Ein überjähriger Schienenfonds mit gesicherten Quellen würde eine langfristige Perspektive ermöglichen und Tempo in die dringend notwendige Modernisierung der Schiene bringen.

Und mehr Geschwindigkeit braucht es, insbesondere für die Digitalisierung des Eisenbahnverkehrs mit dem European Train Control System (ETCS) und moderner Digitaler Leit- und Sicherungstechnik (D-LST). Die Bahnindustrie exportiert die digitale Schiene seit Jahren erfolgreich, etwa nach Norwegen, Schweden, Spanien oder in die Schweiz. Deutschland droht hinter die europäischen Anforderungen und seine Nachbarn zurückzufallen. Denn aktuell sind erst 40 Prozent der Stellwerke und unter 2 Prozent des hiesigen Netzes digitalisiert.

Bei der derzeitigen Ausrüstungsgeschwindigkeit gelingt der vollständige Rollout erst bis 2085. Das ist entschieden zu langsam. Um die Schiene hierzulande innerhalb von zwei Dekaden flächendeckend zu digitalisieren, müssen ab jetzt jährlich mindestens 1.000 bis 2.000 Kilometer mit ETCS ausgerüstet werden – also das drei- bis fünffache des bisherigen Ausrüstungsvolumens.

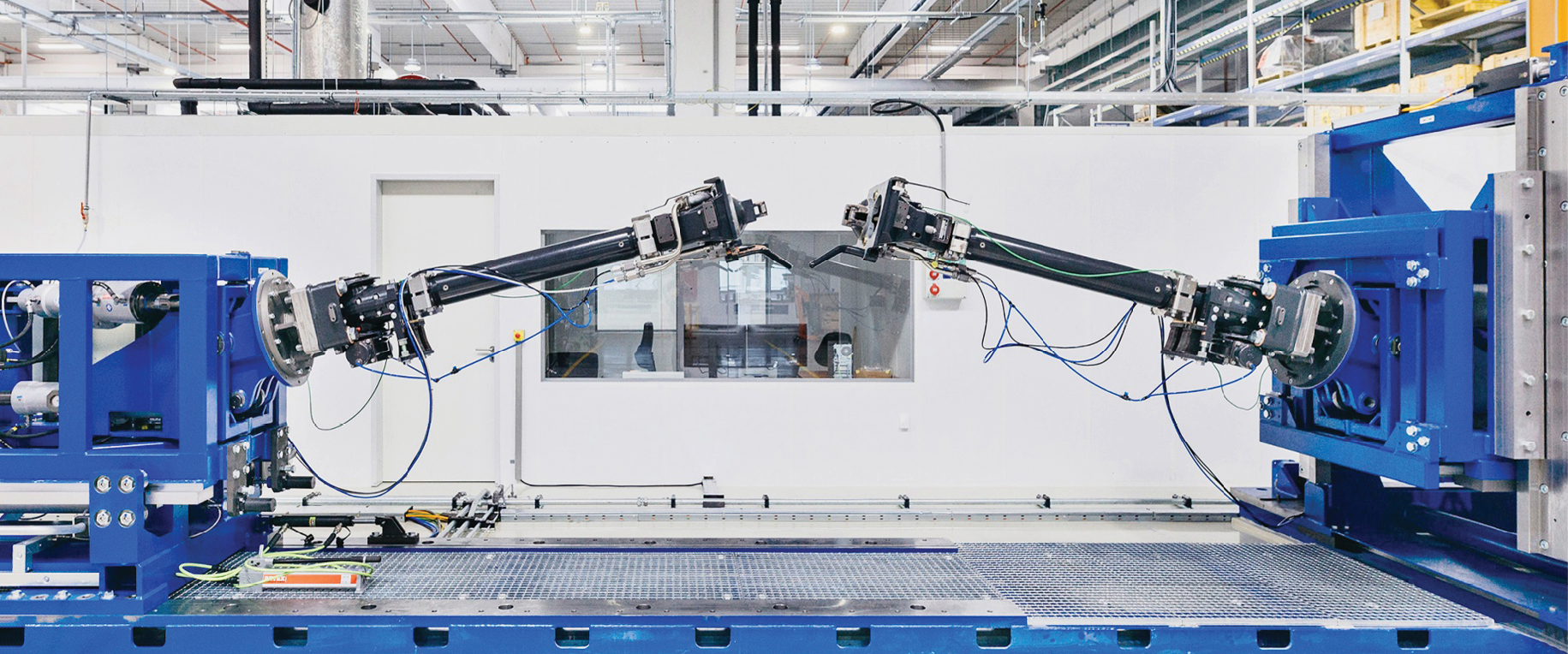

Dieses technisch wie politisch anspruchsvolle Vorhaben erfordert transparente Kennzahlen, ein klar definiertes Zieljahr und eine übergeordnete Steuerungsorganisation. Technisch müssen Stellwerke in drei Phasen modernisiert werden: Erst die Modernisierung der Stellwerke mit ETCS-fähigen digitalen Stellwerken in der Fläche, dann die Nachrüstung mit ETCS und die konsequente Ausrüstung der Infrastruktur ohne Signale. Gleichzeitig erfordert die digitale Ertüchtigung der aktuell rund 13.000 Bestandsfahrzeuge in Deutschland eine finanzielle Förderung und Koordinierung des Bundes. Fahrzeugtypen müssen deutschlandweit gruppiert und dann in Serien umgerüstet werden, damit die Industrie ihre Kapazitäten effizient nutzen und im Voraus planen kann – das spart Zeit und Geld.

Transformation muss sich lohnen

Neben der technischen Seite ist die Frage der Vergabe – auch über die Digitalisierung hinaus – von zentraler Bedeutung. Moderne Ausschreibungen müssen Innovationen belohnen und sich schneller in den Alltag der Menschen übersetzen.

Im Bahnsektor wurden in den vergangenen 10 Jahren noch 92 Prozent der Ausschreibungen ausschließlich nach billigstem Anschaffungspreis vergeben. Innovationen fallen so zunächst durch das Raster, der Wettbewerb um die wirtschaftlichste, nachhaltigste Lösung wird ausgebremst und das Risiko für höhere Kosten in der Entwicklung und im gesamten Lebenszyklus sowie für Nachträge und Budgetüberschreitungen steigt. Eine solche Praxis ist mit den Zielen von Qualität, Nachhaltigkeit und Resilienz nicht vereinbar. Wer eine zukunftsfähige Schiene will, muss Innovationskraft belohnen.

Moderne Bewertungsmethoden wie MEAT (Most Economically Advantageous Tender) sind der richtige Weg. Denn das europäische wie auch das deutsche Vergaberecht sehen mit den MEAT-Kriterien die Möglichkeit vor, wirtschaftlichste und nicht nur billigste Anbieter zu belohnen. Wirtschaftlichkeit kann dabei entlang der Lebenszykluskosten, Nachhaltigkeit, Design oder Qualität in Betrieb und Wartung definiert werden.

Europa wird der Schritt zum ersten klimaneutralen Kontinent erst dann gelingen, wenn die nachhaltige Transformation die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts steigert, statt sie zu gefährden. Umbruch muss sich auch auszahlen. Und Vergaben können Anreize dafür setzen.

Zukunft Made in Europe

Die Bahnindustrie in Deutschland ist eine Exportindustrie und begrüßt fairen Wettbewerb. Doch für europäische Unternehmen ist nur etwa die Hälfte des Bahnmarktes zugänglich, während Wettbewerber aus dem EU-Ausland teils mit staatlich subventionierten Tiefpreisen den Binnenmarkt unter Druck setzen. Um strategisch relevante Industrien sowie zahlreiche Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Europa zu stärken und globale Abhängigkeiten zu verringern, müssen europäischer Wertschöpfung ein höherer Stellenwert beigemessen werden und Regeln fairen Wettbewerb sichern.

So dürfen Vergabestellen bereits heute Angebote ablehnen, die weniger als 50 Prozent Wertschöpfung in Europa enthalten, sofern diese aus Drittstaaten stammen, die nicht Teil des internationalen Übereinkommens über das öffentliche Beschaffungswesen (GPA) sind und mit denen keine Handelsabkommen bestehen. Doch diese Möglichkeit wird kaum genutzt. Damit in der Praxis eine konsequentere und rechtssichere Anwendung gelingt, braucht es praxisnahe Unterstützung über Help-Desks und gezielte Trainings für ausschreibende Stellen.

Es braucht den Schulterschluss zwischen Politik, Branche und Industrie. Wenn die Modernisierung langfristig planbar ist, Vergaben Qualität belohnen und europäische Standorte gestärkt werden, wird die Schiene ihrer Bedeutung als tragende Rolle einer modernen Mobilität von Morgen wieder gerecht werden.

Lesen Sie auch:

Artikel als PDF laden