Die wirtschaftliche Lage der Staatsbahnen wurde von 1950 bis 1993 immer prekärer. Bei einer Fortsetzung dieser Entwicklung drohte eine Schrumpfung des Systems Schiene mit negativen verkehrs-, umwelt-, wirtschafts- und sozialpolitischen Folgen für die deutsche Volkswirtschaft.

Die Bahnreform verfolgte daher vorrangig zwei Ziele:

Im geteilten Deutschland war der Verkehrsmarkt im Personenverkehr vor der Bahnreform von einem wesentlichen Faktor geprägt: Den stark rückläufigen Marktanteilen der Bundesbahn und der Reichsbahn im Personenverkehr aufgrund steigender Motorisierung in Ost- und Westdeutschland.

Rückläufige Marktanteile von Bundesbahn und Reichsbahn

Bei der Bundesbahn sank der Anteil am Personenverkehr in der Zeit von 1950 bis 1990 von ehemals 36,5 auf nur noch 6,2 Prozent. Im gleichen Zeitraum sank der Anteil am Personenverkehr der Reichsbahn von 68 auf 14 Prozent.

Der Grund für diese Entwicklung war insbesondere die steigende Motorisierung in beiden Teilen Deutschlands. Das Automobil wurde zu einer für immer mehr Menschen erschwinglichen Selbstverständlichkeit und konnte der Nachfrage nach individueller, flexibler Mobilität nachkommen. Der verstärkte Trend zur Individualisierung von Mobilität hielt unvermindert bis zur ersten Erdölkrise 1973 an.

Die Bundesbahn reagierte auf diesen Trend neben einer Reduzierung der Investitionen auch mit einer Verringerung des Umfangs des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Von 1970 bis 1990 ging das Zugangebot um 8 Prozent auf rund 279 Mio. Zugkilometer (Zugkm) zurück.

Die Deutsche Reichsbahn hatte ebenfalls rückläufige Marktanteile im Personenverkehr zu verzeichnen. Die zunehmende Motorisierung der DDR-Bürger ab Mitte der 1950er Jahre wirkte sich stark auf den Personenverkehrsmarkt aus: Der Marktanteil der Reichsbahn sank zwischen 1950 und 1965 von 68 auf 45 Prozent, bis 1985 auf 41 Prozent. Verbunden mit der Wiedervereinigung und dem sich stark ändernden Verkehrsverhalten der Bevölkerung sank der Marktanteil der Reichsbahn innerhalb kürzester Zeit nochmals drastisch und erreichte im Jahr 1990 nur noch 14 Prozent.

Regionalisierung des SPNV

Wesentliche Instrumente zur Umsetzung der Bahnstrukturreform waren die Neuordnung der Verantwortungen für die Finanzierung der Infrastruktur beim Bund sowie für die Daseinsvorsorge im SPNV bei den Ländern. Ein weiterer wesentlicher Teil war die Öffnung der Schienenverkehrsmärkte für den Wettbewerb.

Als vorläufig letzter Schritt der 1994 beschlossenen Bahnreform wurde im Jahr 1996 die Regionalisierung des SPNV – also die Überleitung der Aufgaben- und Ausgabenverantwortung an die Bundesländer – umgesetzt. Das Regionalisierungsgesetz legte in diesem Zusammenhang fest, dass „die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr eine Aufgabe der Daseinsvorsorge“ ist. Das Ziel war eine „Stärkung der Wirtschaftlichkeit der Verkehrsbedienung im öffentlichen Personennahverkehr“ sowie „die Zuständigkeiten für Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs zusammenzuführen.“

Die weitere Ausgestaltung wurde den Ländern überlassen. Diese Weichenstellung führte dazu, dass die Länder nun in eigener Verantwortung den Bedarf an Nahverkehrsleistungen definieren und nach dem Bestellerprinzip bei Eisenbahnverkehrsunternehmen einkaufen konnten. Hierdurch war es den Gebietskörperschaften nun auch möglich, Leistungsaufträge nicht nur an die Deutsche Bahn AG, sondern auch an dritte Betreiber zu vergeben.

Durch nachfragegerechte Verkehrsangebote und die Ermöglichung von Wettbewerb sollte der Nahverkehr effizienter und kundenorientierter werden. Die Mittel zur Bestellung und Finanzierung der Nahverkehrsleistungen stellt dabei der Bund den Ländern zur Verfügung, so dass die finanzielle Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr letztlich beim Bund verbleibt. Mit dieser Maßnahme gewannen alle Beteiligten neue Spielräume. Damit wurde ein Ringen um die effizientesten Lösungen eröffnet. Aktuell findet dies im Ringen um die Finanzierung des 49-Euro-Tickets seinen Niederschlag.

Entwicklung seit der Bahnreform

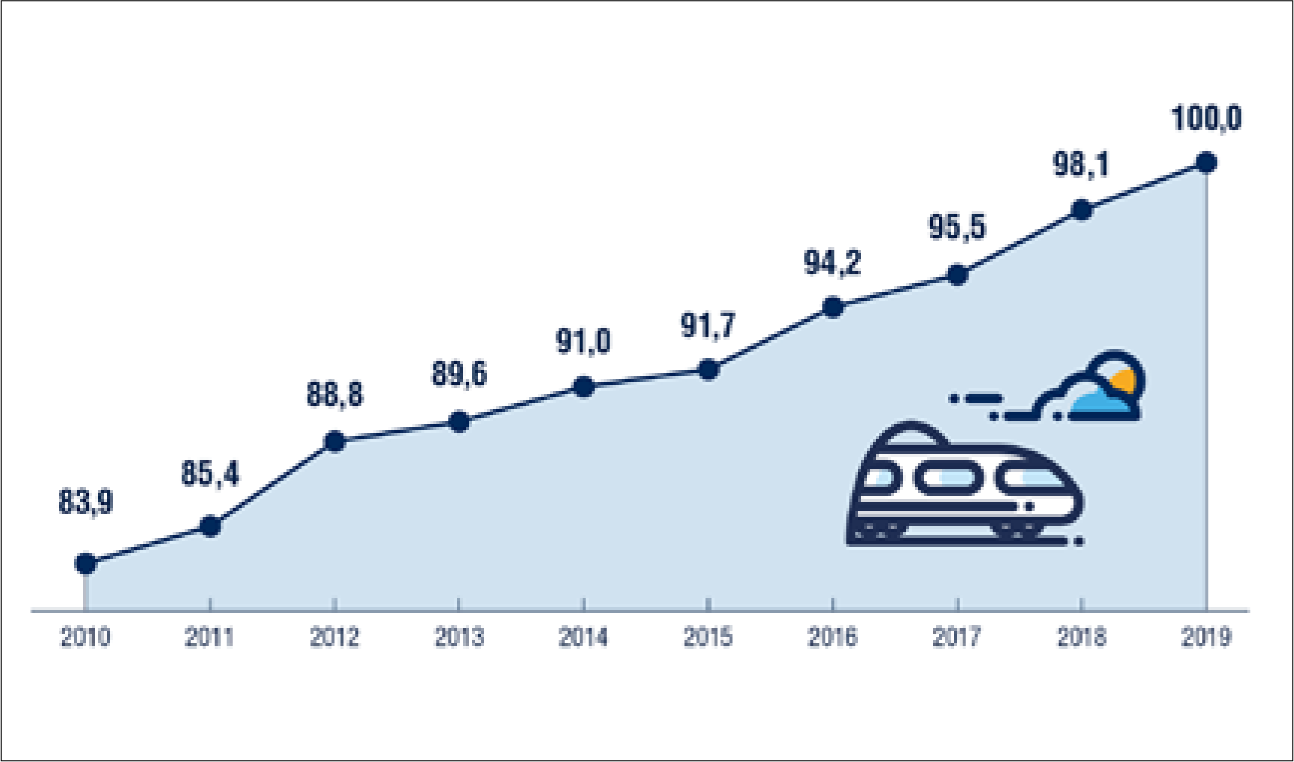

Die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr ist im Zeitraum von 1994 bis 2019 von 65,1 Mrd. Personenkilometer (Pkm) auf 102 Mrd. Pkm gewachsen. Die Verkehrsleistung im Schienenpersonenfernverkehr entwickelte sich seit der Bahnreform insgesamt positiv und stieg im Jahr 2019 auf 44,15 Mrd. Pkm.

Die Zahl der Reisenden stieg im Personenfernverkehr seit 1994 kontinuierlich auf 150,7 Mio. im Jahr 2019 an. Die positive Tendenz konnte auch in den Jahren nach 2019 fortgesetzt werden.

Quellen

Broschüre der Deutsche Bahn AG, Verkehrspolitik Deutschland von 2014

Geschäftsberichte der DB AG

Allianz pro Schiene

Lesen Sie auch:

Artikel als PDF laden