Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, den Schienenverkehr in puncto Pünktlichkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit entscheidend voranzubringen – wenn sie systematisch und zielgerichtet eingesetzt und sinnvoll in bestehende Prozesse integriert wird. Der Weg dorthin führt über strukturierte Datenarbeit, klare Governance und realistische Erwartungen an Technik und Menschen. Der zweiteilige Beitrag beleuchtet, wie KI gezielt eingesetzt werden kann, um operative Herausforderungen im Bahnbetrieb zu meistern. Nach einer grundlegenden Einführung wird im ersten Teil der Nutzen passender KI-Methoden anhand konkreter Praxisbeispiele aus dem DB-Konzern erläutert.

Datenbasierte Werkzeuge und Künstliche Intelligenz (KI) bieten ein breites Spektrum an Ansätzen. Es reicht von einfachen Heuristiken über Optimierung und klassische Machine-Learning-Verfahren bis hin zu Deep Reinforcement Learning (DRL) und generativer KI (GenAI) mittels großen Sprachmodellen (Large Language Models, LLMs). Doch KI ist kein Selbstzweck und nicht jeder Algorithmus ist für jede Herausforderung gleichermaßen geeignet. Entscheidend ist, jeweils die richtige Methode für die konkrete Aufgabe zu wählen.

Von Heuristik bis Deep Learning: Das Spektrum der KI

KI fasziniert und ist in aller Munde. Und die Erwartungen sind entsprechend hoch. In den Phasen solcher Hypes lohnt es sich, einen Augenblick auszuharren und zu hinterfragen, was mit KI gemeint ist. Diese Skepsis ist nicht nur vor dem Hintergrund extremer Beispiele wie im Fall Builder.ai relevant. Das Unternehmen geriet in die Schlagzeilen, weil sich herausstellte, dass ihre Dienstleistungen nicht wie behauptet auf KI-Algorithmen, sondern vielmehr auf der Beschäftigung von rund 700 menschlichen Arbeitskräften in Indien basierten. In der Konsequenz musste sie Insolvenz anmelden.

Tatsächlich geht der Begriff der KI auf eine Konferenz am Dartmouth College, New Hampshire, im Jahr 1956 zurück. Allerdings gab es bereits mit dem 1949 oder 1950 von dem britischen Mathematiker und KI-Pionier Alan Turing erfundenen Turing-Test einen Ansatz, um zu prüfen, ob sich eine Maschine so intelligent verhält, dass sich ihr Verhalten nicht mehr von menschlichen Verhalten zu unterscheiden vermag.

Weitergefasst geht die Idee intelligenter Maschinen sogar bis auf die Arbeit von Ada Lovelace (1848) zurück. Eine der Teilnehmer der Dartmouth-Konferenz, Marvin Minsky, prägte eine sehr eingängige Definition: KI ist die Wissenschaft davon, Maschinen dazu zu bringen Dinge zu tun, die Intelligenz erfordern, wenn sie von Menschen getan werden. Bemerkenswert ist, dass die Definition keine spezifische Technologie nennt. Vielmehr erfolgte die Entwicklung der KI über eine Reihe von euphorischen Aufs und – als KI-Winter bezeichneten – Abs, die jeweils mit eigenen, technologischen Ansätzen verbunden sind.

Eines bleibt jedoch konstant: KI ist in der öffentlichen Diskussion und im Marketing immer das, was wir technologisch (noch) nicht vollständig verstehen. Die Entwicklung von KI in der Populärkultur veranschaulicht dies: Der Fokus früher KI-Forschung lag auf regelbasierten, auch als Heuristiken bezeichneten Systemen. Dementsprechend hieß der Computer im Filmklassiker „2001: A Space Odyssey“ von Stanley Kubrick HAL 9000, wobei HAL für „Heuristically Programmed Algorithmic Computer“ stand. In den 1980er Jahren trieb die Entwicklung von integrierten Schaltkreisen die KI und 1984 wird der Terminator im Kino als „microprocessor-controlled“ beschrieben. In den 1990ern sind neuronale Netze der Stand der Technik – und der Terminator sagt im zweiten Kinofilm von 1991 über sich selbst, dass seine CPU ein auf einem neuronalen Netz basierender Prozessor, ein lernender Computer sei.

Während die bisher genannten Beispiele fiktionaler Natur waren, wurde eine breite Öffentlichkeit auch bald mit realen Anwendungsfällen auf KI aufmerksam. Dies waren insbesondere die 1996 und 1997 durchgeführten Schachtuniere zwischen dem Großmeister Garry Kasparov und IBMs Supercomputer Deep Blue, bei denen Kasparov im Re-Match 1997 unterlag, und die 2016 von einem Millionenpublikum online verfolgte Partie des asiatischen Brettspiels Go zwischen dem legendären Spieler Lee Sedol und Google’s AlphaGO, bei der Sedol unterlag. Die Aufmerksamkeit für Go rührte daher, dass Go als deutlich komplexer gilt als Schach. Gleichzeitig wurde mit AlphaGO die darin genutzte Technologie Reinforcement Learning (RL) populär. Schnell wurde RL in der öffentlichen Diskussion oft zum Synonym für KI.

Spätestens im November 2022 wurde das RL schließlich mit der Veröffentlichung einer Demo von ChatGPT durch OpenAI in der öffentlichen Wahrnehmung von der generativen KI – oder kurz GenAI – abgelöst. Diese GenAI basieren auf großen Sprachmodellen, den LLMs. In den vergangenen Jahren sind die Fähigkeiten der GenAI weitergewachsen, so dass der Hype anhält.

Gleichzeitig sollte jedoch nicht übersehen werden, dass spezialisierte Anwendungen, teilweise sogar mit einem deutlich niedrigeren Entwicklungsstand, bei genau definierten Aufgaben die aktuellen GenAI-Verfahren übertreffen. So schlug kürzlich ein Atari Schachprogramm aus dem Jahr 1977, welches gerade mal ein bis zwei Spielzüge vorausplant, ChatGPT eindeutig. Und der Firma FICO gelang es in Zusammenarbeit mit dem MODAL-Campus am ZUSE-Institut Berlin durch Optimierung drei mathematische Probleme, die zuvor von Google DeepMind‘s AlphaEvolve GenAI gelöst wurden, deutlich besser zu lösen. Einige renommierte Forschende sehen heute bereits eine Sättigung bei der weiteren Entwicklung der Technologie der LLMs.

Und dann ist da noch Occam’s Razor: Löse Probleme mit dem einfachsten, passendsten Werkzeug. Denn während große Sprachmodelle vielseitige Werkzeuge, vergleichbar mit einem „Schweizer Taschenmesser“, sind, bieten spezialisierte Lösungen nicht nur teilweise bessere, sondern in der Regel effizientere und transparentere Lösungen. Damit verhalten sich spezialisierte Lösungen im Vergleich zu GenAI wie Akkuschrauber zum Schweizer Taschenmesser.

Die gute Nachricht ist, dass die unter der Überschrift KI zusammengefaste Technologie im Laufe ihrer Evolution ein breites Spektrum von Ansätzen angesammelt hat. Jeder dieser Ansätze ist geeignet, im Kontext der Eisenbahn einen Beitrag zur Verbesserung von Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Kapazität und Wirtschaftlichkeit zu leisten. Die jeweilige Methode muss jedoch zu Datenlage, Anwendungsziel und betrieblichen Rahmenbedingungen passen. Nur so wird aus Technologie praktischer Nutzen.

Praxisbeispiele aus der Eisenbahnwelt

Um die bisher theoretischen Überlegungen greifbarer zu machen und zu illustrieren, werden im Folgenden einige Praxisbeispiele für den Einsatz unterschiedlicher Algorithmen aus dem Feld der KI im Kontext der Eisenbahn vorgestellt.

Predictive Maintenance mit dem Weichen-EKG

Bis 2021 wurden von der Deutschen Bahn 28.000 Weichen mit Sensoren ausgerüstet, welche den Stromverbrauch der Weichenantriebsmotoren messen. Dies liefert die Daten, um Ausfälle anhand des Energieverbrauchs des Motors vorherzusagen. Die Algorithmen vergleichen dabei die gemessenen Werte mit Referenzdaten. So gelang es zum Beispiel 2019 rund 3.600 Ausfälle voraus und dadurch erhebliche Verspätungen verhinderten. Bei weiteren rund 18.000 Weichen wird zudem die Weichenheizung überwacht.

Vorhersage von Ankunfts- und Abfahrtszeiten

Sowohl für den Personen- als auch den Güterverkehr werden bei der DB Reisendeninformation und bei DB Cargo Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge für die Kundeninformation und zur Verbesserung der operativen Steuerung mittels klassischen maschinellen Lernens in Echtzeit prognostiziert. Hier lernen die Algorithmen aus aufgezeichneten Daten, für die sowohl die Werte der Einflussfaktoren als auch das Ergebnis, also die Ankunfts- beziehungsweise Abfahrtszeiten vorliegen. Die bekannteste Anwendung ist die Anzeige der prognostizierten Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Züge im DB Navigator.

Graffiti-Erkennung per Bildanalyse

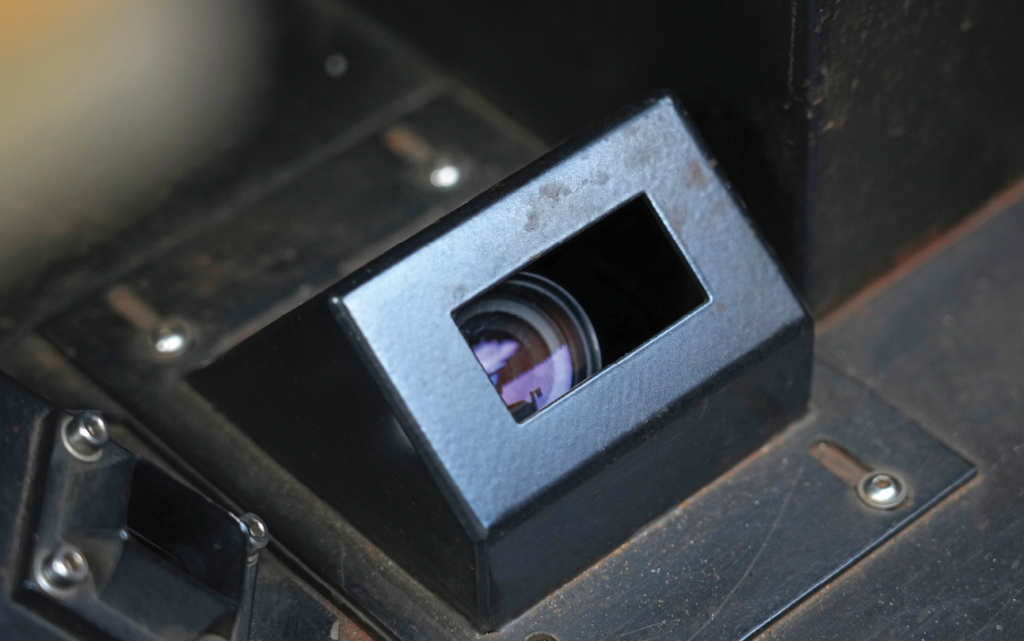

In Hamburg werden Regionalzüge mittels Kamerabrücken automatisch auf Graffiti gescannt. Dazu wird eine auf die Bildanalyse spezialisierte Architektur von neuronalen Netzen, die Convolutional Neural Networks oder kurz CNNs, verwendet. CNNs zählen zum Deep Learning, da sie auf „tiefen“ neuronalen Netze mit einer Vielzahl von Schichten künstlicher Neuronen basieren.

Sie erkennten aus den Bildern mit 97 Prozent Treffergenauigkeit Graffiti. Grundlage sind wiederum Datensätze mit Fotos für die bekannt ist, ob dort ein Graffiti zu sehen ist oder nicht. Auf Grundlage dieser Klassifikation werden direkt Wartungsaufträge erzeugt. So werden die Reinigungsprozesse datenbasiert, transparent und effizienter gesteuert und gleichzeitig wird das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste durch eine zeitnahe Entfernung der Graffiti verbessert.

Regelkonforme Echtzeit-Übersetzung im internationalen Verkehr

Ein modular aufgebautes System auf Basis heuristischer Übersetzungen und Sprachverarbeitung gewährleistet die sichere Kommunikation zwischen Triebfahrzeugführenden und Fahrdienstleitenden im internationalen Verkehr zwischen Frankreich und Deutschland. Das Übersetzungstool KITT (Künstliche Intelligenz Translation Tool) wurde in Kooperation von der SNCF, der DB Systel und der DB Netz AG entwickelt.

Die einzelnen Module, in denen jeweils spezialisierte Algorithmen aus dem Feld der KI zum Einsatz kommen, sind: die Spracherkennung, die heuristische Übersetzung von Standard-Phrasen, die auf maschinellem Lernen (ML) basierende Übersetzung des übrigen Textes und schließlich die Umwandlung von Text zu Sprache. Insbesondere die heuristische Übersetzung der Standard-Phrasen garantiert die sichere, regelkonforme Kommunikation, während die ML-Übersetzung Flexibilität und breite Einsatzmöglichkeiten schafft.

Dispositionsassistenz KI Dispo für EVU

In Stuttgart und München kommt in den Leitstellen der DB Regio eine KI-gestützte Dispositionsassistenz erfolgreich zum Einsatz. Sie basiert auf Deep Reinforcement Learning und schlägt auf der Grundlage von simulationsbasierten Lernen Handlungsoptionen vor. Der Lernprozess erfolgt dabei in einer simulierten Umgebung, in welcher der Algorithmus durch Versuch und Rückmeldungen über die erzielten Ergebnisse lernt, diejenigen Handlungsoptionen auszuwählen, die zu einem möglichst guten Ergebnis führen. So werden Verspätungen reduziert und die Disponenten entlastet.

Automatische Dispositionsassistenz für EIU

ADA-PMB basiert auf einem KI-Methodenmix mit einer mathematischen Optimierung im Kern. Ergänzend nutzt sie Heuristiken und klassisches maschinelles Lernen. Sie generiert diskriminierungsfreie Dispositionsvorschläge für die EIU-Disponenten unter Einhaltung geltender Regelwerke, insbesondere der Ril 420. Das Ziel: die Verspätung am Kundenhalt minimieren. Die Anforderung der nachweisbaren Diskriminierungsfreiheit ist ein wesentliches Argument für den Einsatz der mathematischen Optimierung im Kern, denn im Gegensatz zum maschinellen Lernen nutzt die mathematische Optimierung klar definierte Zielfunktionen und Nebenbedingungen. So konnte der Bundesnetzagentur (BNetzA) die Arbeitsweise von ADA-PMB transparent offengelegt werden. Diese erfolgreiche Abstimmung mit der BNetzA ist im stark regulierten Umfeld der Eisenbahninfrastruktur wesentlich für die Ausweitung der Nutzung. Momentan läuft ADA-PMB in vier Pilotregionen und unterstützt dort sowohl erfahrene Disponenten als auch neue Mitarbeitende. Eine weitere Skalierung und die Integration in das Leitsystem LeiDis-D sind geplant.

Große Sprachmodelle – Potenzial und Grenzen

Mit dem System „BahnGPT“ testet die DB seit November 2024 die Potenziale von LLMs im Eisenbahnumfeld. Während allgemeine Anwendungsfälle wie Text- oder Code-Generierung – auch aus eigener Erfahrung der Autorin und ihrer Organisationeinheit – gut funktionieren, ist die Umsetzung bahnspezifischer Anwendungen aufgrund fehlender Trainingsdaten herausfordernder. Ein vielversprechender Ansatz könnte in der Kombination von Systemen wie THALAMUS, der digitalen Fahrdienstvorschrift der DB InfraGO, mit Modellen zur strukturierten Wissensauswertung auf Basis von Retrieval-Augmented Generation (RAG) liegen. Dabei muss die Sicherheit allerdings an oberster Stelle stehen. In sicherheitskritischen Kontexten darf es zum Beispiel keine Halluzinationen, also das Generieren von falschen Auskünften durch GenAI, geben. Jedoch würde eine schnellere Übersicht über Regelwerksinhalte sehr wahrscheinlich auch in zahlreichen nicht-sicherheitskritischen Anwendungen zu einer Effizienzsteigerung führen.

Im zweiten Teil des Beitrags werden einige übergreifende „Lessons Learned“ für den Einsatz von KI im Bahnkontext vorgestellt.

Hinweis

Dieser Artikel basiert auf zwei Vorträgen der Autorin: Einerseits auf einer Key Note „The journey from analytics to AI“ im Rahmen der Enterprise AI Europe im März 2025 in München und andererseits dem Vortrag „Maximise operational efficiency by applying the right AI solutions for specific challenges“ beim Rail Infrastructure Asset Management Summit (RIAMS) 2025 in London.

Quellen

AK Bildung in der digital vernetzten Welt – Allgemeinbildung, in: mebis – Landesmedienzentrum Bayern (2024). KI | Die Geschichte der Künstlichen Intelligenz, https://mebis.bycs.de/beitrag/ki-geschichte-der-ki (Stand: 21.06.2025)

Berthold, Timo (2025): FICO Xpress Optimization Surpasses AlphaEvolve’s Achievements, www.fico.com/blogs/best-global-optimization-solver (Stand: 21.06.2025).

DB Systel (o.D.): Deutsche Bahn entwickelt neuartiges Übersetzungstool, www.dbsystel.de/dbsystel/ueber-uns/Digital-Stories/Deutsche-Bahn-entwickelt-neuartiges-Uebersetzungstool-6188452# (Stand: 03.04.2025).

DB Systel (o.D.): Graffiti-Jagd mit künstlicher Intelligenz, www.dbsystel.de/dbsystel/ueber-uns/Digital-Stories/Graffiti-Jagd-mit-kuenstlicher-Intelligenz-6171598 (Stand: 03.04.2025).

Dudek, Sebastian (2025): Start-up Builder.ai: 700 indische Programmierer imitierten angebliche KI, www.computerbild.de/artikel/cb-News-Internet-Startup-Builder.ai-700-Inder-imitierten-angebliche-KI-39745461.html (Stand 21.06.2025).

Elsner, Tim (2025): Wie nah sind wir an der Singularität in der KI? www.golem.de/news/large-language-models-wie-nah-sind-wir-an-der-singularitaet-in-der-ki-2506-197155-4.html (Stand 21.06.2025)

Encyclopaedia Britannica (o.D.): Deep Blue, www.britannica.com/topic/Deep-Blue (Stand 21.06.2025)

Encyclopaedia Britannica (o.D.): Marvin Minsky, www.britannica.com/biography/Marvin-Minsky (Stand: 01.04.2025).

Fokuhl, Josefine /Holzki, Larissa (2025): Wie die Bahn mit KI gegen Zugverspätungen ankämpfen will, www.handelsblatt.com/unternehmen/dienstleister/deutsche-bahn-wie-die-bahn-mit-ki-gegen-zugverspaetungen-ankaempfen-will/100100554.html (Stand: 21.06.2025).

Fry, Hannah (2018): Hello World, Random House.

Glasnek, Adrian/Zöll, Dieter (2023): Die Fahrdienstvorschrift: künftig digital aufbereitet und weiterentwickelt, in: Deine Bahn, 10/2023, S. 7-11.

Google DeepMind (o.D.): AlphaGo, https://deepmind.google/research/projects/alphago/#:~:text=of%20human%20players.-,Our%20approach,Surely%2C%20AlphaGo%20is%20creative (Stand: 21.06.2025)

Hern, Alex (2016): AlphaGo: its creator on the computer that learns by thinking, www.theguardian.com/technology/2016/mar/15/alphago-what-does-google-advanced-software-go-next (Stand: 21.06.2025)

Kloiber, Manfred (2021): Geburtsstunde des Begriffs „künstliche Intelligenz“, www.deutschlandfunk.de/vor-65-jahren-die-dartmouth-konferenz-geburtsstunde-des-100.html (Stand: 21.06.2025).

Krauth, Felix (2025): ChatGPT chancenlos: Atari von 1977 treibt die KI zur Verzweiflung, https://winfuture.de/news,151450.html (Stand 21.06.2025)

o.V. (o.D.): Künstliche Intelligenz bei der DB, https://www.deutschebahn.com/de/kuenstlicheintelligenz-6898594 (Stand 21.06.2025)

Pütter, Christiane (2022): Predictive Maintenance: Deutsche Bahn bestückt Weichen mit Sensoren, www.cio.de/article/3691683/deutsche-bahn-bestueckt-weichen-mit-sensoren.html (Stand: 21.06.2025).

Richta, Hannah (2021): Big Data und Prognostik im Schienenverkehr: Trends und Herausforderungen, in: Deine Bahn, 4/2021, S. 23-29.

Richta, Hannah (2023): Wie Künstliche Intelligenz helfen kann, die Pünktlichkeit der Bahn zu verbessern, in: Gillhuber, Andreas/Kauermann, Göran/Hauner, Wolfgang [Hrsg.]: Künstliche Intelligenz und Data Science in Theorie und Praxis: Von Algorithmen und Methoden zur praktischen Umsetzung in Unternehmen, Springer.

Richta, Hannah (2024): AI — above and beyond the GenAI Hype, https://medium.com/@hannahrichta/ai-above-and-beyond-the-genai-hype-6a5bec8f53ef (Stand: 21.06.2025)

Richta, Hannah (2024): Automatische Dispositionsassistenz ADA-PMB, in: EI – Der Eisenbahningenieur 10/2024, S. 50-54.

Richta, Hannah/Baltes, Ralf/Skowron, Peter/Weinke, Manuel/Poschmann, Peter/Balster, Andreas/Bahde, Tim/Pott, Tim Julian/Bülow, Susanne/Wong, Tsun Yin (2020): Prognose von Ankunftszeiten im Schienengüterverkehr, in: Deine Bahn, 3/2020, S. 44-52.

Richta, Hannah/Rittner, Michael/Große, Stefan (2022): Automatische Dispositionsunterstützung mit ADA-PMB, in: Deine Bahn 10/2022, S. 16-19

Siffert, Anna (o.D.): Ada Lovelace and the first computer programme in the world, www.mpg.de/female-pioneers-of-science/Ada-Lovelace (Stand 21.06.2025).

Spagnola, Jeff (2021): Neural Network Starter Kit, Part 1, https://jeffspagnola.medium.com/neural-network-starter-kit-part-1-457154015990 (Stand 21.06.2025).

Artikel als PDF laden